|

|

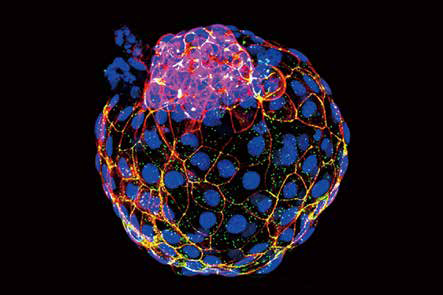

| њ∆МWЉ“≥…є¶‘ЏМНтЮ “÷–ШЛљ®»ЋоР‘з∆Џ≈яћ•Ш”љYШЛ |

|

√њВА»ЋґЉ «Пƒƒ“≈я∞l”эґшБн�����°£¬—„”‘Џ №ЊЂЇуµƒО„ћмГ»Хю∞l”э≥…ƒ“≈я——÷±ПљГHЉsо^∞lљzі÷ЉЪ£®Љs120ќҐ√„£©µƒ«т–ќљYШЛ��£ђ”……ѕ≈яМ”��°Ґ‘≠ ЉГ»≈яМ”“‘Љ∞„ћрBМ”»эоРЉЪ∞ыљM≥…���°£∆д÷–…ѕ≈яМ”ЉЪ∞ыХю∞l”э≥…≥…уwµƒЄчЈNљMњЧ�����£ђґш‘≠ ЉГ»≈яМ”ЉЪ∞ыЇЌ„ћрBМ”ЉЪ∞ыДt∞l”э≥…ћ•±Pµ»≈яћ•ЌвљMњЧяBљ”ƒЄуw≤ҐЮй≈яћ•ј^јm∞l”эћбє©÷І≥÷�����°£

Пƒ¬—„” №ЊЂ≥…Юйƒ“≈яµљЄљ÷шµљ÷ші≤”Џ„”Мm£ђя@ВА»ЋоР„о‘з∆Џ∞l”эя^≥ћ÷ї”–∆я∞Ћћм„у”“���£ђ∆д÷–ћN≤Ўµƒ…ъ√ь√№іaЕs «»ЋВГЅЋљвЖќВАЉЪ∞ы∞l”э≥…»Ћ“‘Љ∞МІ÷¬яzВчЉ≤≤°ЇЌЅчЃaµ»≤ї‘–∞YµƒкPжI���°£µЂ”…”Џ»±…ўЇѕяmµƒƒ£–Ќ£ђ»ЋВГМ¶»Ћуw‘з∆Џ≈яћ•∞l”эµƒјнљв“ї÷±Ї№”–ѕё��°£њ∆МWЉ““ї÷±њ Ќыƒ№‘ЏМНтЮ “≈а”эоРЋ∆”Џ»ЋоРµƒ≈яћ•���£ђітй_»ЋоР‘з∆Џ≈яћ•∞l”эµƒ“ЇЏѕї„””���°£

√јЗшµ√њЋЋ_ЋєіуМWя_ј≠ЋєќчƒѕбtМW÷––ƒ—–Њњ»ЋЖTоIгХµƒИFк†≥…є¶”√»Ћґаƒ№Є…ЉЪ∞ыЈ÷їѓ’TМІ≥ц»ЋоР‘з∆Џ≈яћ•Ш”љYШЛ°£‘УљYШЛ≈c»Ћƒ“≈я∆Џ≈яћ•Њя”–оРЋ∆µƒљYШЛ��£ђƒ№’эі_±ня_ѕаС™µƒїщ“т≈cµ∞∞„�����£ђ≤Ґ«“њ…‘ЏуwЌв∞l”э2~4ћм���£ђ–ќ≥…оР—тƒ§ƒ“µ»љYШЛ���°£ѕакP—–Њњ≥…єы2021ƒк3‘¬17»’њѓµ«”Џ°ґ„‘»ї°Ј°£

—–Њњ»ЋЖTљйљB���£ђ≈яћ•Ш”љYШЛµƒЇѕ≥…»Ђ≥ћґЉ‘ЏуwЌв≈арB√у÷–Ќк≥…��£ђя@≈c’ж’эµƒƒЄуwГ»≠hЊ≥«І≤о»fДe�����£ђЋщ“‘∆д≤Ґ≤ї «’ж’эµƒ≈яћ•��£ђµЂ≈яћ•Ш”љYШЛµƒі_‘Џƒ≥–©Јљ√жЊя”–≈c»ЋоР≈яћ•ѕаЋ∆µƒћЎ–‘�����£ђЌ®я^М¶Ћьµƒ—–Њњ��£ђƒ№‘ЏЇујmЮйќ“ВГЅЋљв‘з∆Џ»ЋоР≈яћ•∞l”эя^≥ћ���£ђ“‘Љ∞‘з∆Џ∞l”эѕакPЉ≤≤°ћбє©÷Ў“™ЊАЋч���°£

љи÷ъ»ЋоР‘з∆Џ≈яћ•Ш”љYШЛ£ђ—–Њњ»ЋЖTƒ№…о»л—–Њњ≈яћ•µƒ‘з∆Џ∞l”э�����£ђЄьЉ”ЅЋљв»ЋоР‘з∆Џ÷ЎіуЉ≤≤°‘м≥…µƒЅчЃa���°Ґїы–ќГЇ��°Ґ≈Ѓ–‘ №‘–’ѕµKµ»ђFѕу£ђ≤ҐЮй∆дМ§’“њ…––µƒљвЫQЈљ∞Є�����°£іЋЌв£ђ—–Њњ»ЋЖTяАњ…“‘Ќ®я^я@нЧЉЉ–gљ®ЅҐЋОќпЇYяxƒ£–Ќ���£ђЮйяM»л≈Rі≤С™”√µƒ‘–ЛDЋО∆Јћбє©∞≤»Ђ–‘ƒ£ФMЩzЬy��°£

УюљйљB���£ђ—–ЊњИFк†МҐј^јmЌк…∆я@ВАљYШЛ£ђ≤ҐЌ®я^ЋьМ¶»ЋоР‘з∆Џ…ъ√ьяM≥ћяM––—–Њњ���£ђя@њ…“‘ є»ЋВГЄьЉ”ЅЋљв…ъ√ь∞l’єµƒя^≥ћ���£ђ“≤ƒ№ЄьЇ√µЎС™М¶ѕаС™µƒЉ≤≤°°�����£°ц

°ґњ∆МW–¬¬Д°Ј (њ∆МW–¬¬Д2022ƒк2‘¬њѓ Јв√ж)